よくわかる!新型コロナウイルスの検査方法解説-臨床検査技師のお仕事紹介-

こんにちは新学部設置準備室/臨床検査部会の中川です。

2020年2月に新型コロナウイルス感染症が流行し始めて約3年が経とうとしていますが、残念ながら未だに収束の様子が見えてきていません。

今回は、新型コロナウイルスの検査法について紹介したいと思います。

コロナウィルスという名称について

なぜ、”新型”コロナウイルスという名前かというと、初めて発見されたわけではないのです。コロナウイルスというものは、風邪の原因ウイルスとしてもともと地球上に存在していました。

昔から存在していた、コロナウイルスの遺伝子が突然変異をして致死率の高いウイルスになり、世の中で猛威をふるう結果となっているためこれまでにない新しいコロナウィルスということで”新型”コロナウィルスという名称になったということなのです。

ウィルスの特性

ウイルスは、自分で増えることができず、ヒトの体内(細胞)に入っていって増えていきます。

細菌や真菌(カビ)は自分で増えることができる微生物なので、細菌や真菌に対する薬はたくさん存在しています。

一方、ウイルスは、ヒトの体内に入っていくので、ヒトを傷つけずにウイルスだけをターゲットにした薬は作りにくいのが現状です。

一般的に病気は、「診断⇒治療⇒予防⇒診断⇒治療⇒予防・・・」と繰り返して治していきます。よって、病気の治療において一番最初に必要なのは、症状の原因を探る「診断」となります!その診断に関わる医療人が、臨床検査技師なのです。

新型コロナウィルスとPCR検査

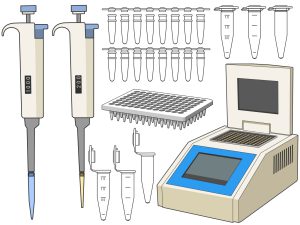

コロナの検査としてまず初めにできたのが、PCR検査です。

コロナウイルスの遺伝子を検査するのですが、コロナウイルスはRNAウイルスといい、DNAではなく、RNAを持ったウイルスです。

実際の検査では、RNAを試薬を使ってDNAに変換して、そのDNAの一部を増やすPCR検査によって、コロナウイルスのRNAを増やして検査します。

PCR装置は、温度を上げたり下げたりして遺伝子を増やすのですが、1サイクルで2倍遺伝子が増えます。

一般的には30~40サイクルかけるので、原理的には 230(1,073,741,824個)にも遺伝子を増やすことができるため感染有無の発見がしやすくなります。

新型コロナウィルスと抗原検査

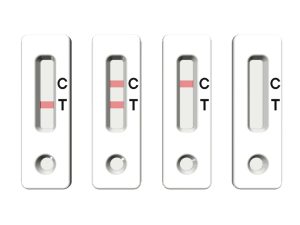

次にできたのが抗原検査です。

検査方式としては「定性検査」と「定量検査」の2種類があります。

「定性検査」は、ウィルスがあるかないかを確認するもので、「定量検査」は、どのくらいの量があるかを確認するものとなります。

2種類の検査方式がありますが、定量検査のほうがより高精度に測ることができるため確実性は高いと言われています。

コロナ禍になってよく私たちが目にする検査キットは定性検査のものが多いと思います。

抗原検査という検査方式は、コロナウイルスのタンパク質を測るものです。

タンパク質を検査するので、ウイルスが増えている状態でないと陽性にならないこともあります。

なお、タンパク質よりも遺伝子のほうが、特異性が高いので、PCR検査のほうが正確性は高いと言えます。

この抗原検査キットは、最近ではドラッグストアなどでも販売されるようになり、誰でも気になったときにいつでも検査できるようになりました。

珍しい新型コロナウィルス検査方法

最近では、犬の嗅覚を用いて、新型コロナウイルスの検査を行うという珍しい検査方法も行われているようです。

新型コロナウイルスが蔓延し始めてから様々な医療技術を使い、検査・治療・予防(ワクチン)が開発されてきました。

検査においては、正しい診断ができる検査であることはもちろんのこと、迅速に検査できることは蔓延防止につながるので、大切なことだなと思います。

1日も早く、コロナ禍前の日常生活に戻り、安全・安心な日々になることを切に願っています。

本学医療技術学部臨床検査学科では検査を通じて医療に貢献できる専門職人材/臨床検査技師を育成するために現在様々な準備を進めています。

医療健康系総合大学の新潟薬科大学だからこそできる学びがあります。

新潟薬科大学で学び未来の医療を支えるスペシャリストになりましょう!

今回も最後までご覧いただきありがとうございました。